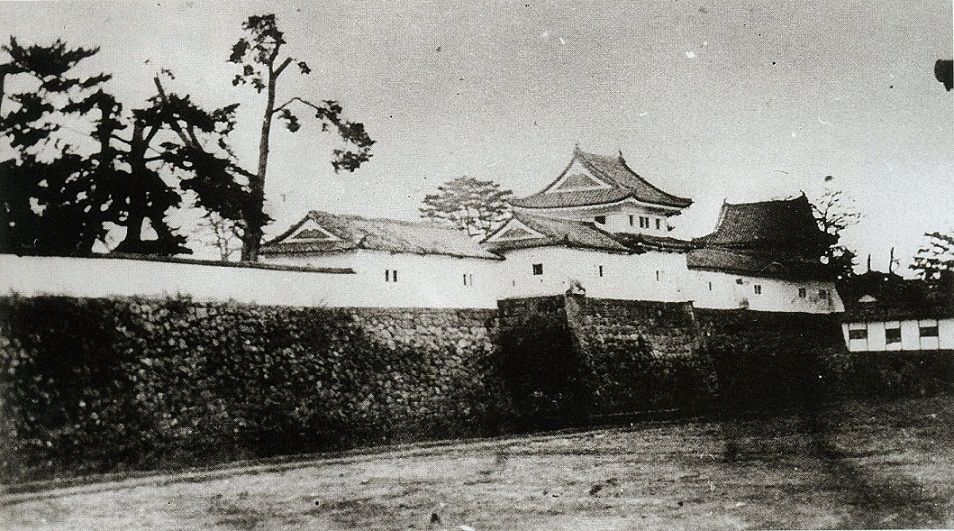

天守閣と多聞作りを創始する 多聞とは、城壁の上に塀のように作られた長屋風の矢倉、走り櫓 (はしりやぐら) 松永久秀により大和の多聞城に初めて造られた <茶人> 武野紹鴎に師事し、茶人としての交流は広かった多聞櫓(たもんやぐら) 明治時代の二之丸(隅櫓 ) 外観は、明治時代の写真や本丸の櫓を参考にした 櫓はもともと「矢倉」と書いて、武器庫だったが,後に城の防衛や反撃の拠点として機能するようになりました。明石舞子高層 垂水区南多聞台1丁目 神鋼不動産ジークレフサービス㈱ 西区・明舞管理事務所 明石市松が丘237 松が丘ビル1階 ℡ 南多聞台第1鉄筋 垂水区南多聞台4丁目 玉津今津鉄筋 西区玉津町今津満願寺 赤羽鉄筋 西区伊川谷町有瀬

Fotos Em 福岡城 南丸多聞櫓 2 Dicas

多聞矢倉

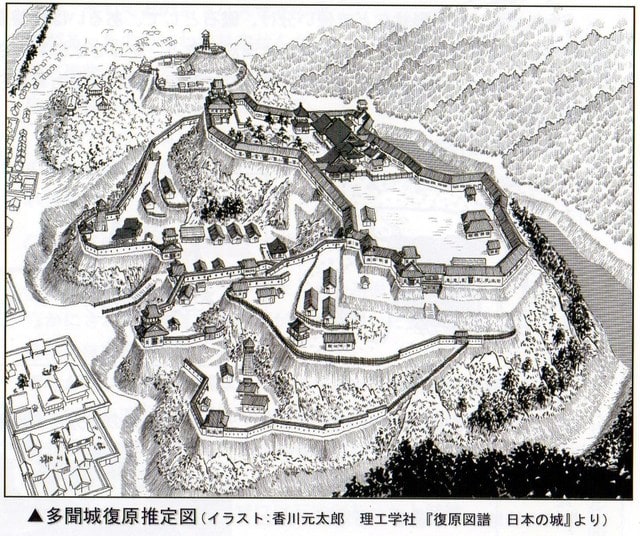

多聞矢倉-ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 多聞の用語解説 城の石垣の上にある長屋風の矢倉をいい,走り櫓 (やぐら) ,多聞長屋ともいう。松永久秀が永禄年間 (1558~70) 大和 (奈良県) 多聞城に建造したことからこう呼ばれたという。多聞山城 ()とは 多聞山城(たもんやまじょう)は、 東大寺 からもほど近い奈良県奈良市法蓮町にある平山城で、多聞城と書く場合も多いです。 眉間寺山(佐保山)と言う標高115m、比高30mほどの小高い丘にありますが、現在は奈良市立若草中学校が建っています。

再び現存櫓を追う その1 大坂城多聞櫓 Funny 一時 Serious のち Interesting

多聞櫓(たもんやぐら) 明治時代の二之丸(隅櫓 ) 外観は、明治時代の写真や本丸の櫓を参考にした 櫓はもともと「矢倉」と書いて、武器庫だったが,後に城の防衛や反撃の拠点として機能するようになりました。多聞櫓 江戸城 本丸数奇屋多聞櫓 一重一階 金沢城 三十間長屋 二重二階 彦根城 二の丸佐和口多聞櫓 折曲一重一階 福知山城 銅門番所 折曲一重一階 亀山城 本丸多聞櫓 矩折一重一階 大坂城 大手門多聞櫓 一重一階 姫路城 「ハ」の渡櫓多聞櫓 江戸城 本丸数奇屋多聞櫓 一重一階 金沢城 三十間長屋 二重二階 彦根城 二の丸佐和口多聞櫓 折曲一重一階 福知山城 銅門番所 折曲一重一階 亀山城 本丸多聞櫓 矩折一重一階 大坂城 大手門多聞櫓 一重一階 姫路城 「ハ」の渡櫓

櫓〜城内の要所に設けられた建物。櫓は、もともとは「 矢倉 (やぐら) 」または「 矢蔵 (やぐら) 」と書き、普段は主に武器の倉庫として使われ、有事に際しては攻撃陣地であった。 外壁には 狭間 (さま) が切られており、ここから弓や鉄砲で攻撃することができた。明石舞子高層 垂水区南多聞台1丁目 神鋼不動産ジークレフサービス㈱ 西区・明舞管理事務所 明石市松が丘237 松が丘ビル1階 ℡ 南多聞台第1鉄筋 垂水区南多聞台4丁目 玉津今津鉄筋 西区玉津町今津満願寺 赤羽鉄筋 西区伊川谷町有瀬櫓 櫓となると現存、復元、移転をあわせると、全国にかなりの数が存在します。 櫓の目的は物の収納と物見であり、語源は中世の矢倉、矢蔵と呼ばれた弓矢を常備した建造物から来ています。 近世城郭の櫓は、松永久秀が信貴山城で建てたのが最初といわれ、その櫓に多聞天を置いたのが

ている渡り矢倉(多聞矢倉)と呼ばれる ものです。石垣の積み方も、本丸や他 の郭(近世の城では丸と呼ぶ)のような 自然石の石積み(野面積)でなく、一つ ひとつ加工された切込みはぎの石積 みによって築かれています。したがっ

松江城 南多聞櫓の写真素材

人吉城 総曲輪 多聞櫓 日本の城写真集

周辺を多聞櫓で囲み二重櫓を配した藤堂高虎ならではの 今治城 シロスキーのお城紀行

攻城団 福岡城の写真 多聞櫓

現存する多聞櫓 福岡城南丸多聞櫓の口コミ じゃらんnet

本丸ネットワーク 3つの 提言 本丸ネットワーク 旧名古屋城文化フォーラム

復元された東辺土塁と多聞櫓 Picture Of Shoryuji Castle Park Nagaokakyo Tripadvisor

松山城玄関多聞櫓 松山市公式スマートフォンサイト

再び現存櫓を追う その1 大坂城多聞櫓 Funny 一時 Serious のち Interesting

What Is The Difference Between 多聞櫓 And 石垣 多聞櫓 Vs 石垣 Hinative

福岡城南丸多聞櫓の保存修理工事が終了します 新着情報 福岡市の文化財

File 亀山城多聞櫓 Jpg Wikimedia Commons

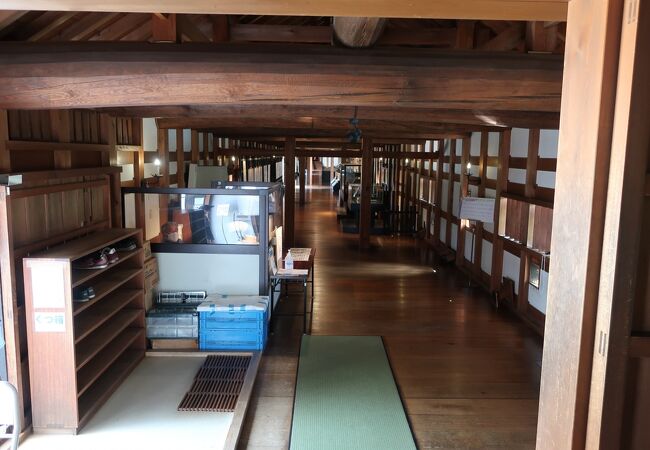

多聞櫓は戦後の一時期 学生寮だった 旧聞since09

天守閣多聞櫓付近から 福岡城むかし探訪館

いいね 698件 コメント14件 Terutsugu Ikina Terutsugu Ikina のinstagramアカウント 福岡城 福岡県福岡市 多聞櫓と二の丸南隅櫓は 福岡城内で唯一現存する建物であり 国の重要文化財指定である Castle Building Landmarks

彦根城 佐和口多聞櫓 クチコミ アクセス 営業時間 彦根 フォートラベル

国宝 彦根城天守の 多聞櫓 外壁はがれる 台風影響か 朝日新聞デジタル

多聞櫓北方塀 大阪城の特別公開ガイド お城めぐりfan

戦いの面影残す大阪城の千貫櫓 多聞櫓 特別公開 産経ニュース

多聞櫓北方塀 大阪城の特別公開ガイド お城めぐりfan

皇居 真っ白な伏見櫓に保管された 血染めの畳 伝説 Newsポストセブン

津城の写真 模擬三重櫓 多聞櫓跡 南側 攻城団

福岡城 南二の丸多聞櫓 たもんやぐら 福岡市 ふくおか建物紀行 アクロス福岡

攻城団 広島城の写真 多聞櫓 復元 と表御門 復元

Ayabaswckq2grm

多聞櫓の内部 大阪城の櫓 特別公開 写真2 2 イザ

広島城 二の丸多聞櫓 日本の城写真集

多聞櫓と南北隅櫓 福岡城のガイド 攻城団

おおはし じゃぱん 松山城 多聞櫓 愛媛県 松山城 多聞櫓

大阪城 重要文化財 多聞櫓 のアクセスとその歴史

彦根城 二の丸佐和口多聞櫓

攻城団 福岡城の写真 多聞櫓

大阪市 大阪城公園大手門 多聞櫓 千貫櫓 改修 事業別計画 指針 施策 市設建築物の建設 整備

多聞櫓 フォトギャラリー 舞鶴公園

福岡城 南二の丸多聞櫓と御殿跡 シロスキーのお城紀行

竜野城多聞櫓 写真 哲仙の水墨画

多聞櫓と南北隅櫓 福岡城のガイド 攻城団

広島城 二の丸建物 平櫓 多聞櫓 太鼓櫓 一人旅の旅行記

大阪城多聞櫓外昭和修理記 お城めぐりfan

広島城 多聞櫓 クチコミ アクセス 営業時間 広島市 フォートラベル

松山城多聞櫓 松山市公式スマートフォンサイト

知っとうね 再発見 福岡城 鴻臚館 福岡城散策マップ

大阪市 大阪城公園多聞櫓 改修 事業別計画 指針 施策 市設建築物の建設 整備

城の見方ガイド 10 櫓の分類と名前の付け方とは 裏辺研究所

Fotos Em 福岡城 南丸多聞櫓 2 Dicas

大阪城 重要文化財 多聞櫓 のアクセスとその歴史

亀山城の写真 下見板張りから漆喰になった多聞櫓と高石垣 攻城団

福岡城 南丸多聞櫓

富士見多聞 宮内庁

城の見方ガイド 10 櫓の分類と名前の付け方とは 裏辺研究所

佐和口多聞櫓 国宝 彦根城築城410年祭

彦根城二の丸佐和口多聞櫓 文化遺産オンライン

高知城 本丸東多聞櫓 日本の城写真集

多聞櫓 福岡城むかし探訪館

広島城 多聞櫓 クチコミ アクセス 営業時間 広島市 フォートラベル

球磨川の支流胸川沿いに復元された多聞櫓 Picture Of Hitoyoshi Castle Ruins Hitoyoshi Tripadvisor

福岡城南丸多聞櫓の保存修理工事が終了します 新着情報 福岡市の文化財

皇居乾通り一般公開 富士見多聞櫓 丸の内 大手町 八重洲 東京 の旅行記 ブログ By ドクターキムルさん フォートラベル

福岡城南丸多聞櫓 文化財情報検索 福岡市の文化財

福岡城 南丸多聞櫓 福岡 博多の観光情報が満載 福岡市公式シティガイド よかなび

多聞櫓 使って残す 福岡城趾の国重文 10 11日に盆栽イベント 西日本新聞ニュース

福岡城 南丸多聞櫓

cgによる篠山城再現 北廊下門 二の丸多聞櫓

福岡城南丸多聞櫓 九州への旅行や観光情報は九州旅ネット

人吉城 総曲輪 多聞櫓 日本の城写真集

福岡城南丸多聞櫓 観光 旅行ガイド ぐるたび

福岡城 多聞櫓と南櫓 0428 Youtube

福岡城多聞櫓公開中です 古跡探訪録

福岡城南丸多聞櫓 クチコミ アクセス 営業時間 博多 フォートラベル

黒田官兵衛の最後の作品 福岡城跡ー裏御門跡 下之橋御門ー かざもりのブログ

渡櫓 多聞櫓 大阪城の特別公開ガイド お城めぐりfan

福岡城 南丸多聞櫓 2 Tips

多聞城 は近世城郭の先駆けか カメラを片手に

佐和口多聞櫓 国宝 彦根城築城410年祭

大坂城 大手門多聞櫓内部 日本の城写真集

多聞櫓 たもんやぐら 史跡をあるく

福岡城 多聞櫓と北櫓 0428 Youtube

多聞櫓と南北隅櫓 福岡城のガイド 攻城団

忍者かすこばの旅行帳 多聞櫓

国宝彦根城天守 附櫓及び多聞櫓に係る耐震診断の結果について 彦根市

人吉城 総曲輪 多聞櫓 日本の城写真集

江戸城富士見多聞櫓 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

渡櫓 多聞櫓 大阪城の特別公開ガイド お城めぐりfan

人吉城の写真 多聞櫓 攻城団

大阪城 多聞櫓 千貫櫓の内部

閑古鳥旅行社 彦根城天守 附櫓及び多聞櫓

彦根城 天守閣 附櫓及び多聞櫓

千貫櫓と多聞櫓 街並み 建物 城 宮殿 Ganref

渡櫓 多聞櫓 大阪城の特別公開ガイド お城めぐりfan

File 福岡城多聞櫓 Panoramio Jpg Wikimedia Commons

福岡城多聞櫓 鶴城高女についての追記 旧聞since09

掲示板 インターネット日韓文化交流 Kjclub Kjland 城 古写真 日本の城

駿府城 東御門 多聞櫓 日本の城写真集

広島城 二の丸 太鼓櫓と多聞櫓 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

多聞櫓

彦根城 佐和口多聞櫓 クチコミ アクセス 営業時間 彦根 フォートラベル

亀山城の写真 本丸跡からの多聞櫓 攻城団

彦根城 二の丸佐和口多聞櫓

cgによる篠山城再現 本多聞櫓と隅櫓

福岡城 北櫓と多聞櫓 0428 Youtube